在互联网的下半场,初期的各种红利被消耗殆尽,用户变得越来越难「伺候」,获取用户的成本也越来越高。这个时候我们不再像蓝海市场(指:当今还不存在的产业)时代,只要做好产品体验就可以轻松收获大批用户,为了生存和赚更多的钱,越来越多的企业开始全面数据化,定量测评每个部门的价值,以此「开源节流」。

所以如果只是停留在以用户为中心的思路进行产品设计,设计师这一职责容易在互联网行业竞争中陷入困境,失去话语权与决策价值。这个困境最直接的影响就是设计团队的架构由向 CEO 汇报的一级部门降级为向产品 or 其他业务线负责人汇报的二级部门,从独立的 UED 团队到支援产品的设计小分队,到头来直接影响的还是各位小伙伴的工作方式与成长天花板。

一种制衡:被各种运营绑架的交互设计配称标杆吗?

记得之前看过的一本书里提到前 Facebook 经理说过的一句话:「我们这代人中最优秀的人才都在思考如何吸引人们点击广告,这真是糟糕透顶」。不得不承认,商业性质决定了各种企业的产品都奔跑在研究如何使用户「不适上瘾」(不舒服我也想要点击!用着用着我忘了时间!),以及如何让这波「上瘾」的流量变现的路上。

为了配合这波利益至上的操作,所有的产品、交互设计谁也不会是自由的。在运营销售文化的各种阿里系厂子中,大家必须通过设计赋能业务来体现自己的价值(JIN SHENG),所以都挖空心思想着如何让本不好被量化的设计通过绑定业务的方式提升商业价值。这也就是为啥有的同学觉得一些重量级的产品在体验设计上、甚至界面视觉设计细节上都并不符合自己最完美的设计构想。

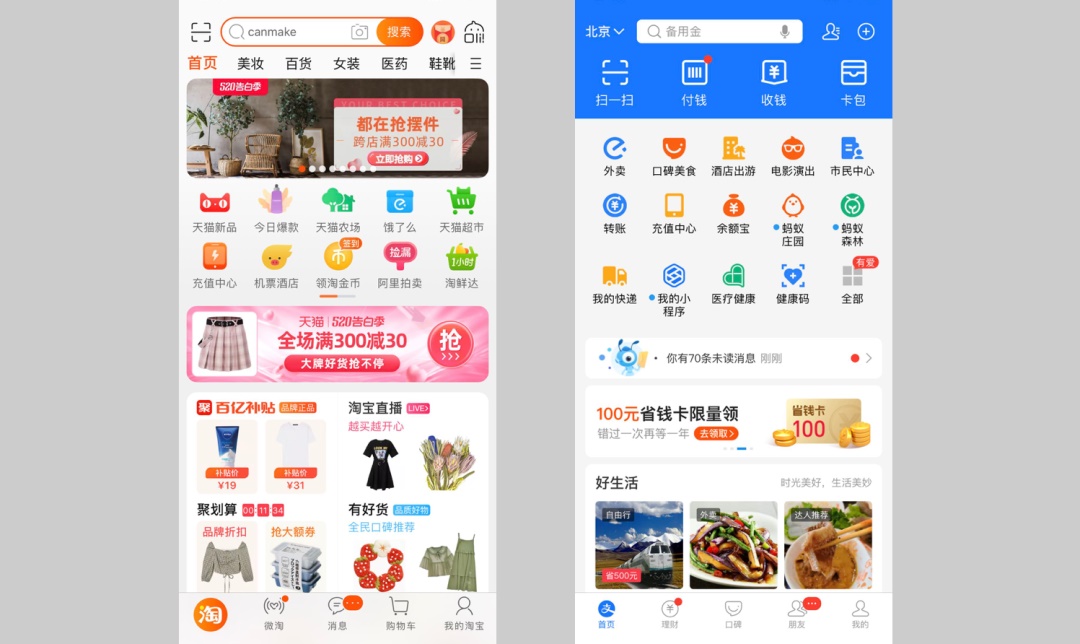

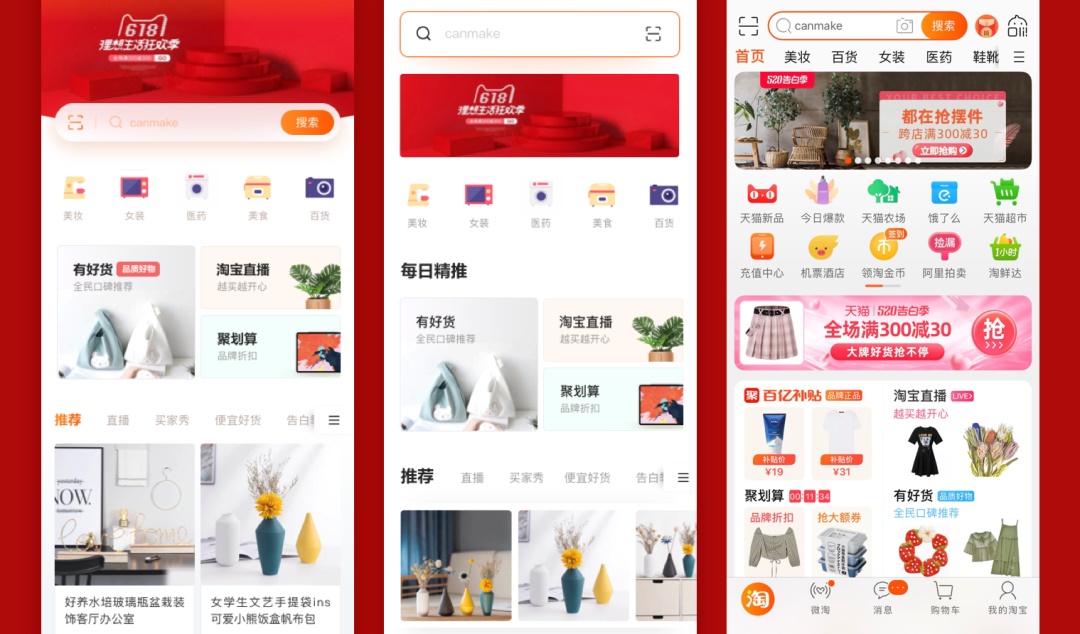

说白了觉得 tb 和 zfb 的设计不好看不好用的设计师可以围绕地球一周,但如果无视它的业务、用户群和底子里的销售基因不说,淘宝也可以围绕用户使用变得很有设计感很好用。

别问我为啥把宫格都砍了,那是被业务绑架的功能区昂,「小声」其实就是不想画图标(以上图片均来自网络素材,木有对应业务,因为木有时间画图标orz)

但显然 tb 是不能这么改的,在鱼和熊掌不可兼得的情况下,一切可能就要依靠数据指标说话了。一个设计方案配不配称为标杆,不在于它是否让用户 100% 开心,而在于它实际落地对整体业务造成了什么影响。如果业务功能的产品设计落地之后用户虽然不喜欢但接受了(说明体验在一个接受度范围内),同时提供了更多商业价值的可能性,那么我理解它在互联网的下半场竞赛中就算是一个标杆了。

所以在设计中考虑易用性和美观性,保障用户的基础体验,这是 UX 设计师的基本功,没有任何毛病。关键是在于如何制衡大环境下的业务诉求与用户体验,在如今大环境下两头兼顾的设计最优解是什么?